| 雨の日に傘を差す、ということがヨーロッパで一般にひろまったのは、そう昔の話ではない。

アンブレラ(傘)は、ラテン語のアンブラ(影)を語源とする、ということは良く知られている。

すなわち傘の起源は日傘であった。

紀元前1000年ごろのエジプトにおいて、権力者たちはこの日傘、(というより天蓋)を従者にさしかけさせ、これにより自身の威光を大衆に示した。

ヨーロッパに渡来して後も、傘は、永く富の象徴であり、またレディの持ち物であった。

この高貴な小道具を、現在の「便利な雨具」へと進化させたのは、英国の哲学者であり、旅行家であったジョナス・ハンウエイであった。

1700年代中ごろ、彼は油を染み込ませた”雨用の”傘を考案し、それをさしてロンドンの町を歩き続けたが、世間からは変人として扱われ、ついに彼の存命中には雨傘は普及しなかった。

傘が、現在の形を成すのは、18世紀も終わりのころであり、そのころには現在も残る傘の名店がぼつぼつ創業を始める。

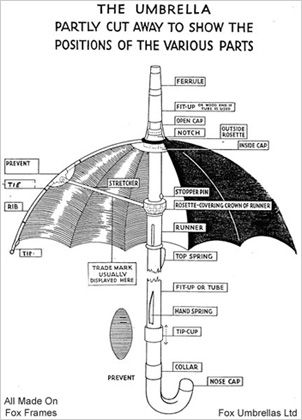

そのころの傘の構造は、鯨の骨で作った、ほぼ10間(骨が10本)の絹、または綿張りで、ハンウエイのころより小型になったとはいえ、まだまだかさばる代物だった。

このころ傘は依然としてステイタスシンボルであり続けた。

ジョージ・ボローは、「……それ以上に、傘を携えているということ自体が、尊敬に値する人物であることの証拠になるのを、誰が疑うだろう? 尊敬に値する 人物は他の人が傘を持っているのを見て、その人物が彼からなにも奪わず、正義の人であると判断する。なぜなら、泥棒は決して傘を持ったりしないから。人格 の保証人になってくれるのが傘である。最良の友人の中に、傘を数え入れなければならない。」と、彼の著書「傘の歴史」で述べている。

フォックス・アンブレラズ社がトーマス・フォックスによりロンドンの金融街シティに設立されたのは1868年。

未だスティールのフレームは開発されておらず、目本は慶応から明治に改元の年であった。

フォックス・アンブレラズ社は、そのオーナー、代が変わり行くも、常に傘の名店として、傘の歴史に足跡を印しつづけた。

1800年の終わりごろに考案した角断面のパイプを用いた初のスティールフレームとその後その改良版として登場したU字断面のスティール部材によって、傘は俄かに実用品として量産が可能となったのである。

現在、このフォックス考案フレームを使用しない傘を見つけることは難しい。

また、戦後間もない1947年、戦時中武器降下用に小型のパラシュートを製作していたフォックス・アンブレラズ社は、その残材ナイロンを利用して、世界で始めて化学繊維の傘を開発する。

このことにより、フォックスの傘は、より細く、紳士必携のステッキに近づいたわけであった。

日本にフォックスが登場したのは、設立間もない明治時代であったらしいが、記録はない。

ただ、欧米列強に追いつけ追い越せの当時洋装の最先端であった英国ファッションを、小物からすべて模倣しようとしていたことは想像に難くなく、紳士必携の小道具として傘が持ち込まれたのはむしろ自然なことと思われる。

その後、記録によれば、大正6年にフォックスは早くも日本国内で商標の登録を完了している。

日本が当時既にかなり重要なマーケットであったことの証左であろう。

最近ではつい5年ほど前まで、老舗の商社が代理店となりフォックスの輸入が行われていたが、その商社解散後は、特定の代理店がなく、2003年の日本法人設立まで、各店舗の直輸入に頼っていた。

現在のフォックスアンブレラズのラインナップは、看板の細巻き「Tube」シリーズ(直径8mmのスティールパイプに焼付け防錆塗装をほどこしたもの)を 筆頭に、クラシカルな木製シャフトの「Stick」シリーズ、ハンドルから先端の石突までを、ステッキ職人が一本の材から作り出すシャフトを使う 「Solid」シリーズなど、使用状況、服などによって使い分けることができる豊富なレンジを誇り、それらすべてが創業時からの伝統を今に伝える完全な手 作りである。

傘の顔、ともいえるハンドルは、それぞれの木目を活かしたナチュラルウッド、レザーからスターリングシルバー(純銀)、鳥や動物などをかたどったものなど、100種以上、また傘地は基本のナイロン地各色加え、季節ごとに展開される新色、柄物を多く揃える。

通常、これらすべてが製品化されて同時に店頭に並ぶことはまずないが、時のファッション、市場動向などにあわせたラインナップを展開している。

現在フォックスでは、25インチ、21 1/2インチ、20インチの3種類のサイズ(開いた際の直径)バリエーションを持つ。

25インチが紳士用、他は婦人傘である。

傘の寸法については、いつごろ、どのようにして決まったものか定かではないが、上方より降り注ぐ雨を傘地の表面上で如何に飛散させずに受け止めて傘の直径外に流せるかで傘のR、およびサイズは自ずから限定される。

ただ、全長に関しては、ちょっと違う採寸の要素がある。

すなわち、傘の全長の決め方は、ステッキのそれと同じく、もち手の身長、腕の長さでサイズが決まる。

とはいっても、ステッキのように任意の長さに切って使うということもままならないので、およその平均サイズに落ち着いているのが現状だ。

ただ、かつて、日本に輸入されたものの中には、日本人の当時の平均身長を考慮し、エンド部分(傘の先端)を2インチほど切り詰めたものもあった。

また、婦人物については、実用性もさることながら、開いた時および閉じて巻き込んだ時の形のエレガントさ、美しさも寸法決定の大きな要素になっている。

フォックスは、化学繊維を傘地に採用したパイオニアとの自負から、今もほとんどすべての製品にオリジナルのナイロン素材を用いている。

コットンやポリエステルなどの例外も少しあるが、基本的にシルクは使用しない。

レイ・ギャレット現フォックス・アンブレラズ社長によれば、シルクには好ましい特徴がいくつかあるが、いずれも現代の傘地としては不十分だとのこと。

例を挙げよう。

もともと傘地の最高級素材としてシルクが珍重されたのは未だ防水加工技術が確立される以前のことで、その繊維の細さから、その当時最も目が詰んだ素材であったからに他ならない。

いまでは、シルクといえども必ず防水加工を施すので、その良さである”風合い”を味わうことは不可能である。

また、かつて、傘のほとんどが黒色であった時代は問題はなかったが、現代のように色、柄が要求される時代にあっては、傘地としてのシルクの発色には、問題が多く残る。

まだある。曰く、対摩擦性に乏しい、価格が高い(最もこの点に関しては、難点とばかりはいえないが)。

傘地の縁に縫いがなく、大変シャープな印象を与えるのもフォックス製アンブレラだけの特徴である。

現在傘つくりの名店といわれる多くの店では、自店の傘の特徴として、フォルムの美しさを挙げるところが少なくない。

この場合のフォルムとは、もちろん傘を開いたときのフォルムである。

フォックス・アンブレラズは、これに加えて、閉じたときのフォルムを自慢している珍しいメーカーでもある。

開いた傘のフォルムは、その美しさだけでなく、雨を防ぐという本来の目的のため、おのずと微妙なRが要求される。俗に言う、高性能は美しい、というアレである。

ところが、収納時の姿に関しては、いわゆる傘の出番待ちの状態であるためか、あまり問題にされることがない。

他の国はいざ知らず、こと英国に関する限り、こんな傘は傘の機能の半分しか満たしていないと判断される。なぜなら、英国人、特に英国紳士にとって雨を防ぐ、という機能は傘の機能の半分でしかないからだ。

では、あとの半分は何かといえば、答えはステッキである。

英国紳士にとって、傘の半分はステッキである、ということが理解できれば、彼らの傘の扱い方、または英国製の傘そのものをほぼ理解した、といえる。

たとえば、ステッキとして、傘を日常的に携行しようと思えば、これを可能な限り細く巻くのは当然のことである。

しかるに、傘を細くきりりと巻くことは、思う以上に技術を要する作業であって、ここにその道のプロが誕生する。

アンブレラローラーという職業は、だから戦前までのロンドンには普通にあった。

巻かせた客の側からすれば、対価を支払ってまで細く巻いた自慢の傘である。少々の雨などで開くわけにはいかない。すなわち、その傘を大きく打ち振り、辻馬車、またはタクシーを停めて家路を急ぐ、ということになる。

この他にも腕にハンドルを掛けて携行する場合のハンドルの向き、パブなどで傘に心持寄りかかった姿勢で立ち飲む場合の見苦しくない姿勢など、傘およびステッキの取り扱いについて、かの地では常識ともいえる扱い術が確立されている。

また、紳士、淑女の社交場である競馬場も傘なくしては出かけずらい。

そこでフォックスには、”レーシング”というモデルが存在する。英国上流階級でレースといえば、これはホースレースと決まっている。

間違ってもF1などではないのである。

そこで、このレーシングモデルには、ホースレースには不可欠の鉛筆が、見事な銀細工で仕込んである、という寸法。 |